Videografische Unterrichtsforschung

Aktuelle Projekte:

PAU: Praxen der Aufmerksamkeit im Unterricht (2018-2020)

Von der DFG gefördertes Forschungsprojekt

Das Projekt Praxen der Aufmerksamkeit im Unterricht (PAU) ist im Bereich der qualitativen Unterrichtsforschung verortet. Es verwendet den an dieser Abteilung entwickelten phänomenologisch-videographischen Ansatz. Mit dem Konzept der geteilten Aufmerksamkeit (bzw. der pädagogischen Interattentionalität) wird ein Modell verwendet, mit dem sich Aufmerksamkeitspraxen im Unterricht in ihrer leiblichen und materialen Dimension bestimmen und qualifizieren lassen. Aufmerksamkeit kann so als "Beginn von Lernen" (Hegel) bildungstheoretisch bestimmt werden. Zudem wird Aufmerksamkeit in sozialer, (fach-)didaktischer und erziehungstheoretischer Perspektive erfasst. Mit dem phänomenologischen und videographischen Ansatz können bildwissenschaftliche und filmwissenschaftliche Erkenntnisse systematisch einbezogeen und damit den leiblichen und materialen Dimensionen unterrichtlichen Geschehens besonders Rechnung getragen werden.

PAU untersucht, erstens, in welchen Situationen im Unterricht Aufmerken und Zeigen aufeinander bezogen sind und sich vor anderen performativ als geteilte Aufmerksamkeit erweisen. Die zugrunde liegende These lautet: Geteilte Aufmerksamkeit entsteht in der Korrelation von Aufmerken und Zeigen, was jeweils fach-und sachspezifisch zu differenzieren ist. Untersucht wird zweitens, welche Praktiken der thematischen, räumlichen und sozialen Ein-und Ausgrenzung (Waldenfels 2005, S. 102) im Aufmerksamkeitsgeschehen auftreten. Die fundierende These lautet hier: Praktiken der Ein-und Ausgrenzung befördern Aufmerksamkeit. Daraus folgt, dass Situationen der Unaufmerksamkeit im Unterricht auch aus dem didaktischen Handeln der Lehrer/-innen entstehen können. Untersucht wird drittens, in welchen Situationen pädagogische Probleme der Unaufmerksamkeit im Unterricht als medizinisches oder therapeutisches Problem der Schüler/-innen bestimmt und wie diese im Unterrichtsgeschehen wirksam werden. Dabei werden die individuellen und milieuspezifischen Lernvoraussetzungen der Schüler-/innen einbezogen. Die zugrunde liegende These lautet hier: Unaufmerksamkeit ist ein normatives Konstrukt der pädagogischen Ordnung. Viele Schüler-/innen sind aufmerksam, aber oft nicht auf das, worauf sie aufmerksam sein sollen. Sie gelten damit vor dem normativen Hintergrund der unterrichtlichen Ordnung als unaufmerksam.

Das Projekt schließt an ethnographische und praxistheoretische Ansätze an, die Praktiken und Ordnungen im Unterricht untersuchen. Darüber hinaus werden mit der phänomenologischen Orientierung auch subjektive Momente in der (bildenden) Erfahrung und zum anderen mit der videographischen Ausrichtung implizite leibliche und materielle Dimensionen von Unterricht erfasst. Das Projekt steht damit im engen Zusammenhang bzw. in der Nachfolge von SZeNe und Tri-U. Drei Untersuchungslinien bzw. Hauptfragen stehen im Zentrum des Projektes:

- In welchen unterrichtlichen Situationen beziehen sich Aufmerken und Zeigen aufeinander? Sind fachspezifische Differenzen festzustellen?

- Welche Praktiken der thematischen, räumlichen oder sozialen Ein-und Ausgrenzung treten im Aufmerksamkeitsgeschehen auf?

-

In welchen Situationen werden pädagogische Probleme der Aufmerksamkeit als medizinisches oder therapeutisches Problem bestimmt und wirksam? Sind individuelle und/oder milieuspezifische Unterschiede festzustellen?

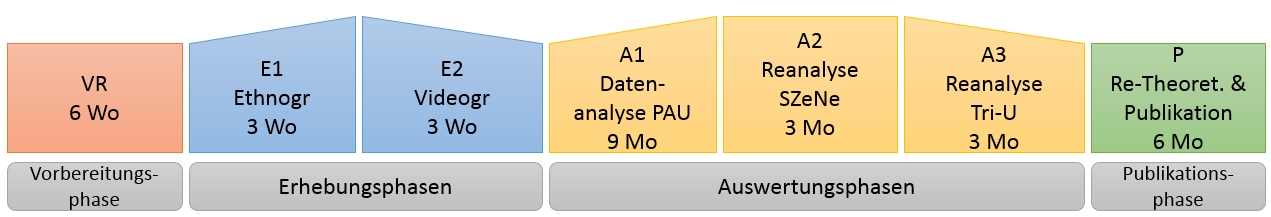

Das Projekt erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei Jahren und dient zugleich der Re-Analyse bereits erhobener und analysierter Unterrichtsstunden aus den vorangegangenen Projekten SZeNe und Tri-U. Ziel ist es nicht nur, die Praxis der Aufmerksamkeit aus einer bisher nicht bearbeiteten Perspektive in den Blick zu nehmen, sondern mitgängig eine empirisch gesättigte Theoretisierung der zu beobachteten Phänomene und Praxis vorzunehmen.

Projektveröffentlichungen:

-

Brinkmann, M. (i. V.). Erziehen als Zeigen, Sich-zeigen und Zeigen der Welt. Ergebnisse der phänomenologisch-praxeologischen Forschung. In: Dobmeier, F.; Emmerich, M. (Hrsg.):

-

Brinkmann, M. (i. V.): Pädagogische und meontische Grenzverhältnisse. Eugen Finks erziehungswissenschaftliche Praxeologie im Weltbezug. In: Niemann, L.; Sepp, H. R. (Hrsg.): Die Grenze denken. Anschlüsse an Kitarō Nishida und Eugen Fink (libri nigri, Bd. 113), Nordhausen: Traugott Bautz.

-

Brinkmann, M. (i. V.): Bildung in the World - Phenomenological Thoughts on Reality, Givenness and Experience of the World under conditions of destruction. In: Brinkmann, Malte/Türstig, Johannes/Weber-Spanknebel, Martin (Hrsg.): Realities - Phenomenological and Pedagogical Perspectives. Band 12 der Reihe "Phänomenologische Erziehungswissenschaft". Springer: Wiesbaden.

-

Brinkmann, M. (2024). Lass dir zeigen, was du lehrst. Anmerkungen zu einer operativen Praxeologie des Zeigens. In Berdelmann, K., Fuhr, T., Klopstein, J., & Reuten, H. (Hrsg.): Von der Reflexion zur Operation: Stand und Perspektiven der Operativen Pädagogik (S.149–179). Paderborn: Brill Schöningh. DOI:10.30965/9783657794874_01.

-

Brinkmann, M. (2024): Welterfahrung und Weltvernichtung. Phänomenologischen Überlegungen zu einer mundane Theorie der Bildung, In: Jergus, K., Weiß, G., Brinkmann, M. (Hrsg.): Geteilte und verteilte Welten. Bildungs- und erziehungsphilosophische Betrachtungen (S. 88–107). Schriftenreihe der DGfE Kommission Bildung und Erziehungsphilosophie, Weinheim/Basel: Beltz Juventa.

-

Brinkmann, M. (2022). Das Zeigen der Welt. Weltlichkeit und Gegeben-sein in der Erziehung. In: Vierteljahrsschrift für Wissenschaftliche Pädagogik, 98 (2), S. 166–184. DOI: 10.30965/25890581-09703040.

-

Brinkmann, M. (2021a). Bildung of Emotions and Bildung through Emotions: the Orientative, Evaluative and Bildungs-Effect of Shame. In: Brinkmann, M./Türstig, J./Weber-Spanknebel, M. (Hrsg.): Emotion – Feeling, Mood – Phenomenological and Educational Perspectives (S.131–150). Band 11 der Reihe "Phänomenologische Erziehungswissenschaft". Wiesbaden: Springer VS..

-

Brinkmann, M. (2021b). Emozione, Bildung, Übung. Pensieri su una Bildung delle emozioni come fare pratica. In: Mortari, Luigina/Valbusa, Federica (Hrsg.): Il sentire che noi siamo. Roma: Carocci

- Pastenaci, D. (i. V.). Bildungswelt – Lebenswelt – Welt. Bildungstheoretische Überlegungen zur Grenze. In: Niemann, Lutz; Sepp, Hans Rainer (Hrsg.): Die Grenze denken. Anschlüsse an Kitarō Nishida und Eugen Fink (libri nigri, Bd. 113), Nordhausen: Traugott Bautz.

Tri-U:Triangulation Unterricht (2018-2019)

Von der Robert-Bosch-Stiftung gefördertes Forschungsprojekt

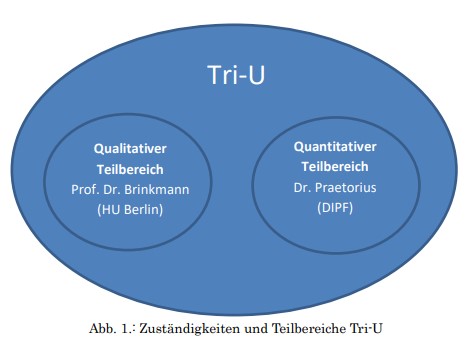

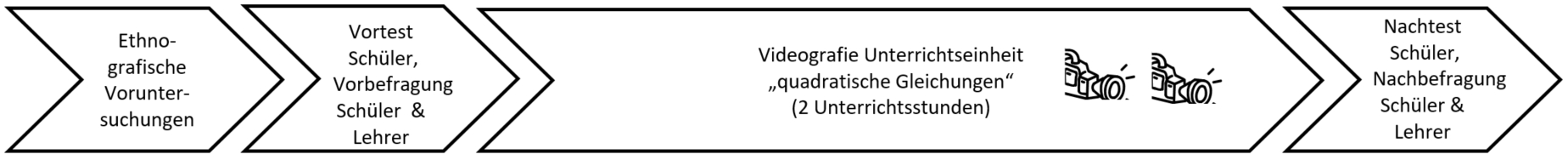

Die Studie Triangulation Unterricht (Tri-U) hat das Ziel, über verschiedene Zugänge vertieft Einblicke in die Unterrichtsprozesse des deutschen Mathematikunterrichts zu erhalten. Sie setzt sich zusammen aus einem qualitativen und einem quantitativen Teilbereich. Sie führt quantitative und qualitative Zugänge in der Videographie zum (Mathematik-)Unterricht zusammen und vergleicht ihre auf unterschiedliche Weise erhobenen Erkenntnisse miteinander. Untersuchungsgegenstand sind Unterrichtseinheiten zum Thema „quadratische Gleichungen“ in verschiedenen Schulklassen dreier Berliner Schulen.

Der qualitative Zugang erfolgt ethnographisch und phänomenologisch, der quantitative Zugang ist an die TALIS-Videostudie (Teaching and Learning International Survex - Video) angelehnt. Der qualitative Teil wird dabei von Prof. Dr. Malte Brinkmann verantworter, der quantitative von Dr. Anna-Katharina Praetorius (Deutsches Institut für Pädagogische Forschung, Frankfurt/Main). Über Vor-und Nacherhebungen werden die Ergebnisse intern validiert.

In Tri-U werden die mehrfach erprobte pädagogisch-phänomenologische Videographie, wie sie vorigen Forschungsprojekten entwickelt wurde, zur Anwendung. Diese wird mit quantitativen Untersuchungen trianguliert. Dies ermöglicht eine Sichtbarmachung von Differenzen, wie sie bisherige Forschungszugriffe bisher nicht oder nur unzureichend boten.

Aktuelle Informationen auf Researchgate.net>>>

SZeNe.: Schulunterrichtliches Zeigen und Negativität. Pädagogisch-phänomenologische Unterrichtsforschung

Im Rahmen einer ‚theoretischen Empirie‘ werden aus einer pädagogischen und phänomenologischen Perspektive Praxen schulischen Lehrens und Lernens rekonstruktiv untersucht. Es werden einerseits Praxen des Zeigens im Lehrerhandeln, die auf Aufmerksamkeit gerichtet sind, und andererseits negative Erfahrungen auf Seiten der Schülerinnen und Schüler, die sich in Verkörperungen äußern, empirisch gehaltvoll beschrieben und videographisch analysiert. Im Anschluss an die Ergebnisse einer Pilotstudie und in deren Weiterführung sollen in einer vergleichenden Untersuchung des Fachunterrichts an Berliner Gymnasien und integrierten Sekundarschulen in einer ersten Phase sechs Klassen ethnographisch beobachtet und in einer zweiten Phase 24 Unterrichtsstunden videographisch erfasst werden. Die Videos werden deskriptiv und interpretativ ausgewertet sowie mit der Transkriptionssoftware Feldpartitur sequenziell analysiert und typisiert.

Das Projekt beabsichtigt, Wirkungserfahrungen auf Seiten der Schülerinnen und Schüler von den Wirkungsintentionen der Lehrerinnen und Lehrer her unter Bedingungen von Multikausalität und Nicht-Linearität zu ermitteln. Ebenso werden dabei die unterrichtlichen Inhalte und die Materialien berücksichtigt. Unter Bezugnahme auf pädagogische Lern- und Zeigetheorien sollen erste Ansätze für eine empirisch basierte Neuformulierung bisheriger nicht-empirischer Theorien negativer Erfahrung und pädagogischen Zeigens generiert werden. Dazu werden die empirisch ermittelten Typen des Zeigens sowie die Typen von Verkörperungen negativer Erfahrung mit bestehenden Theorien des Lernens als bildende Erfahrung und jenen des Lehrens als Formen pädagogischen Zeigens kritisch abgeglichen und reformuliert.

Projektveröffentlichungen:

- Rödel, Sales Severin (2017): Negative Erfahrungen und Scheitern im schulischen Lernen - phänomenologische und videographische Perspektiven. Band 6 der Reihe "Phänomenologische Erziehungswissenschaft". Hrsg. von Malte Brinkmann Wiesbaden: Springer VS.

-

Brinkmann, Malte (2018): Didaktische Relationen: Geteilte Aufmerksamkeit als unterrichtliche Praxis des Zeigens und Aufmerkens. Ergebnisse aus der pädagogisch-phänomenologischen Videographie des Unterrichts. In: Benner, Dietrich/ Meyer, Hilbert/ Peng, Zhengmei/ Li, Zhengtao (Hrsg.): Beiträge zum chinesisch-deutschen Didaktik-Dialog (Perspectives on Sino-German Didactics Dialogue), Bad Heilbrunn: Kinkhart, S. 114-133.

-

Brinkmann, M. (2015a): Theorie - Empirie - Praxis. Programmatische Überlegungen zu einer phänomenologisch orientierten pädagogischen Empirie. In: Zeitschrift für Pädagogik Heft 4/2015, S. 527-545; Brinkmann, M (2015b): Phänomenologische Methodologie und Empirie in der Pädagogik. Ein systematischer Entwurf für die Rekonstruktion pädagogischer Erfahrungen. In: Brinkmann, M./Rödel, S. S./Kubac, R. (Hrsg.): Phänomenologische Erziehungswissenschaft. Theoretische und empirische Perspektiven (Bd.1 Phänomenologische Erziehungswissenschaft). Wiesbaden: Springer VS, S. 31-57.;

- Brinkmann, M. (2015c): Übungen der Aufmerksamkeit: Phänomenologische und empirische Analysen zum Aufmerksamwerden und Aufmerksammachen. In: Reh, S./Berdelmann, K./Dinkelaker, J. (Hrsg.): Aufmerksamkeit. Geschichte – Theorie – Empirie, S. 199-220.;

- Brinkmann, M. (2014a): Verstehen, Auslegen und Beschreiben zwischen Hermeneutik und Phänomenologie. Zum Verhältnis und zur Differenz von hermeneutischer Rekonstruktion und phänomenologischer Deskription am Beispiel von Günther Bucks Hermeneutik und Erfahrung. In: Schenk, S./Pauls, T. (Hrsg.): Aus Erfahrung lernen. Anschlüsse an Günther Buck. Paderborn: Schöningh, S. 199-222.;

- Rödel, S. S. (2015a): Der Andere und die Andere. Überlegungen zu einer Theorie pädagogischen Antwortgeschehens im Angesicht von Dritten. In: Brinkmann, M./Kubac, R./Rödel, S. S. (Hrsg.): Pädagogische Erfahrung. Phänomenologische Akzentuierungen in Theorie, Empirie und Praxis. Wiesbaden: Springer VS, S. 195-218.;

- Rödel, S. S. (2015b): Scheitern, Stolpern, Staunen. Zur Produktivität negativer Erfahrung im schulischen Lernen. In: Laschke, C./Stiller, J. (Hrsg.): Berliner und Brandenburger Beiträge zur Bildungsforschung. Pieterlen: Peter Lang Verlag, S. 29-56.;

- Wilde, D. (2015): Wieso ist das kein Spielzeug? Eine phänomenologische Suche nach Antworten auf Dinge im Unterricht. In: Brinkmann, M./Kubac, R./Rödel, S. S. (Hrsg.): Phänomenologische Erziehungswissenschaft – Theoretische und empirische Perspektiven. Wiesbaden: Springer VS, S. 243-259.

Promotionsprojekte

Die Konstitution der Sache des Unterrichts zwischen Sprache, Dingen und leiblichen Praktiken

seit 01/2025

Das Dissertationsprojekt ist im Bereich der qualitativen, phänomenologischen Bildungs- und Unterrichtsforschung verortet und untersucht den Stellenwert der Sache bzw. des „Stoffs“ oder „Inhalts“ für die Erforschung von Unterricht aus einer unterrichtstheoretischen Perspektive. Das Vorhaben schließt sich an Diskussionen im Bereich der allgemeinen Didaktik, Fachdidaktik, Bildungstheorie und Unterrichtsforschung an, in denen es bislang unterschiedliche Modelle und Theorien zur sachlichen Ebene des Unterrichts gibt. Dabei ist immer wieder unklar, wie sich diese empirisch erfassen lässt sowie wie sich darin der für Unterricht zentrale Bildungsgehalt zeigt. Zur Untersuchung dieser Frage soll eine Analyse von Daten aus der Videostudie PAU (Praxen der Aufmerksamkeit im Unterricht) vorgenommen werden. Ziel ist es, epistemologische und methodologische Grundlagen der Sache zu reflektieren, zu entwickeln und für die empirische Erfassung von Unterricht fruchtbar zu machen. Die Sache soll darin als ein Konstitutionsgeschehen beschrieben werden, in dem sich etwas von der Welt her gibt und im Zusammenhang von erziehendem Unterricht Bildungsprozesse veranlasst.

Aisthetische Erfahrungen von Kindern in pädagogischen Inszenierungen. Eine responsive Videostudie zur Bildung und Erziehung im Elementarbereich.

Diplom-Sozialpädagogik, Absolventin der Accademia di Belle Arti, Bologna, Italien

seit 10/2019

Die Dissertation untersucht qualitativ-empirisch aus allgemein-erziehungswissenschaftlicher Perspektive die Prozesse und die Praktiken der Bildung und Erziehung in der frühen Kindheit am Beispiel der Bildenden Kunst. Es bearbeitet damit das Desiderat der erzieherisch-didaktischen Ermöglichung von bildenden Erfahrungen im ästhetischen Bereich sowohl in bildungs- und erziehungstheoretischer als auch in empirisch-rekonstruktiver Weise.

Aufmerksamkeit im Unterricht – Videographische und interkulturelle Studien zu einer pädagogischen Praxis

Jie Peng (M.A. Theories of Education)

seit 09/2016

Ziel des Projektes ist es, in einer kulturvergleichenden Perspektive Aufmerksamkeitspraxen im Unterricht in deutschen und chinesischen Schulen videographisch zu rekonstruieren und diese einer bildungs- erziehungs- und sozialtheoretischen Reflexion zuzuführen. Es werden ethnographische, phänomenologisch-pädagogische und videographische Methoden verwendet, um schließlich unterschiedliche Aufmerksamkeitspraxen zu typisieren und interkulturell zu vergleichen.

Aufmerksamkeit erfährt große Beachtung in der Phänomenologie (Waldenfels 2004; Blumenberg 2002), in den Kulturwissenschaften (Crary 2002; Assmann 2002), in der Psychologie und den Neurowissenschaften (Gallagher 2005; Breyer 2011), in der Medientheorie (Franck 2007) und in der evolutionären Anthropologie (Tomasello 2009). In der Erziehungswissenschaft wird sie in unterschiedlichen Ansätzen thematisiert. In systemtheoretisch orientierten Studien wird Aufmerksamkeit als Übergangsbegriff der pädagogischen Kommunikation zwischen Erziehung und Gesellschaft bestimmt (Kade 2011), in historischer Perspektive als Begriff bzw. Grundbegriff der Erziehungswissenschaft (Reh 2015; Scholz 2015; Prondczynsky 2007), in empirischen Untersuchungen im Hinblick auf Üben und Zeigen analysiert (Dinkelaker 2011, 2015) und in phänomenologischen Studien theoretisch und empirisch dimensioniert (Meyer-Drawe 2015; Brinkmann 2015b, 2016).

Die Unterrichtsforschung sieht in der Aufmerksamkeit einen historisch zentralen Begriff. Die aus der Psychologie und aus der Anthropologie übernommene, dualistische und voluntaristische Bestimmung der Aufmerksamkeit zwischen willkürlicher und unwillkürlicher Aufmerksamkeit (Nießeler 1997) hat historisch zur Folge, dass Unaufmerksamkeit zunehmend ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als persönliche Unfähigkeit, als Makel und als Versagen des Willens gesehen wird. Die „Entdeckung“ des unaufmerksamen Schülers im Zuge einer „pädagogischen Pathologie“ (Reh 2015) macht den Schüler selbst für seine Zerstreutheit und Nervosität verantwortlich. Aufmerksamkeit wird nicht mehr vornehmlich als pädagogisches, sondern als medizinisches und neurologisches Phänomen bestimmt. Aufmerksamkeit als medizinisch-psychiatrisches Phänomen ist zum anderen bis heute immer noch unter den Titeln ADHS und Ritalin aktuell und treibt weiter die Pathologisierung der Unaufmerksamen voran (Rabenstein und Reh 2009). Das normale, aufmerksame Kind wird zum Garant einer pädagogischen Ordnung, indem es sich selbst zu disziplinieren und zu normalisieren hat.

In einer bildungstheoretisch orientierten Perspektive wird Aufmerksamkeit als Praxis in pädagogischen Kontexten gefasst. Brinkmann (2016) geht von der These aus, dass Aufmerken und Bemerken mit der Praxis des Zeigens korreliert sind, ohne dass es sich um kausale, direkte oder unmittelbare Zusammenhänge handelt. Lernendes Aufmerksamwerden und zeigendes Aufmerksammachen stehen vielmehr in einem wechselseitigen und unsicheren Bezug, der sich im Wechselspiel von aktiver Sinnstiftung und passiver Sinngebung konstituiert. In der Differenz zwischen Aufmerksam-Machen und Aufmerksam-Werden kann es zum Ereignis einer geteilten Aufmerksamkeit kommen.

Gemeinsame und geteilte Aufmerksamkeit basieren auf zweierlei Praxen: Während das Aufmerksamwerden als inter-subjektive Leistung zwischen Auffallen, Aufmerken und Bemerken unterschiedliche Qualitäten aufweist (Brinkmann 2015b; Waldenfels 2004), lässt sich das Aufmerksammachen als Praxis des Zeigens im o.g. Sinne bestimmen. Antworten als leibliches Verhalten ist in Sensorik, Motorik, in Ausdruck und Gebärde von Waldenfels im Sinne eines situativen, „leiblichen Responsoriums“ beschrieben worden (Waldenfels 2004). In diesem manifestiert sich die Erfahrung, dass der Antwortende oder die Antwortende schon vorgängig vom Anspruch des oder der Anderen affiziert ist. Die Antwort ist also ein Geschehen, kein Zustand, kein intentionales Handeln und keine Reaktion auf einen Reiz bzw. keine Wirkung einer Ursache. Vielmehr zeigt sich in der Erfahrung des Antwortens die Passivität jeder Erfahrung, der wir nicht ausweichen können.

In und mit Gebärden und den Antworten darauf vergleichen wir uns mit anderen, urteilen über sie und identifizieren uns mit ihnen (Waldenfels 2008). Der/die/das Dritte ist darin in einem Raum der Sozialität im elementaren Sinne anwesend (Bedorf 2010). Leiblich-entäußerndes, sich gebärdendes und antwortendes Geschehen wird so als soziales Antwortgeschehen fassbar (Rödel 2015). Antworten in diesem Sinne lassen sich wie Gesten und Gebärden sehen und beschreiben. Sie sind sichtbar, spürbar und erfahrbar – sei es als leibliche Äußerung oder als Antwort vor Dritten (Waldmann und Preußentanz 2016).

Die Phänomene der Gebärde und des Antwortens haben für die qualitative Empirie eine Reihe von Vorteilen. Die Perspektive auf die vor-objektiven und vor-prädikativen Praxen des Zeigens und Antwortens, die übrigens eine Analyse des gesprochenen Wortes gar nicht ausschließt, sie aber nicht wie üblich privilegiert, bedeutet, dass nicht (Sprach-)Handlungen oder Interaktionen, sondern Situationen in den Blick rücken – zusammen mit ihren stimmungsmäßigen und atmosphärischen sowie ihren materialen und sozialen Bedingungen.

In der Erziehungswissenschaft gelten videographische Ansätze mittlerweile als etablierte Methoden qualitativen Forschens. Spätestens seit der sog. praxistheoretischen Orientierung (Reckwitz 2003) ist die Videographie fester Bestandteil der qualitativ-rekonstruktiven Unterrichtsforschung (Reh und Labede 2012). Mit ihr wird es möglich, die Komplexität menschlicher Interaktionen differenzierter zu beschreiben (Tuma et al. 2012) sowie zeitlich und räumlich komplexe Situationen zu erfassen. Insbesondere können sprachliche und nicht-sprachliche Äußerungen in ihrer Relation zueinander untersucht werden. Mit der Videographie können leibliche und materiale Dimensionen besser erfasst und darin das Implizite, das heißt das Nicht-Sagbare, aber Zeigbare thematisiert werden. Videographische Methodologie reflektiert die Performativität ihrer Verfahren sowie die Multimodalität und Polysemie ihrer Daten (Bohnsack 2010). In der letzten Zeit wurde neben den praxistheoretisch orientierten Zugängen in der systemtheoretisch orientierten Erwachsenenbildung eine „erziehungswissenschaftliche Videographie“ (Dinkelaker und Herrle 2009) entwickelt und für eine sequenzanalytisch orientierte Videoanalyse fruchtbar gemacht (Kade et al. 2014).

Die phänomenologisch-pädagogische Videographie (Brinkmann und Rödel 2017) versteht sich als sprachkritische, leibzentrierte und situationsbasierte Forschungspraxis. Im Sinne einer „pädagogischen Empirie“ (Brinkmann 2015) werden Erfahrungen als Aufmerksamkeitserfahrungen aus Videos rekonstruierbar. Dabei wird zunächst nicht mit einer Interpretation begonnen, sondern versucht, durch eine Deskription das festzustellen, was sich aus dem Material selbst heraus zeigt. Eine solche Deskription kommt streng genommen nicht ohne eine Reduktion aus. In dieser werden das unmittelbare Verstehen und die damit verbundenen Schemata thematisiert und reflektiert. In der anschließenden Variation unterschiedlicher Hinsichten wird zusätzlich Sinn pluralisiert und geprüft, welcher Sinn mit jeweils einer anderen „Brille“ auf die Sache konstituiert wird. Deskription, Reduktion und Variation werden angewendet in der Hoffnung, dass sich etwas zeigt, auch wenn es sich gegebenenfalls „verbirgt“. Die phänomenologisch- pädagogischer Videoanalyse verwendet die Videosoftware Feldpartitur. Unterricht stellt sich darin als interattentionales Geschehen dar, das von Brüchen des Missverstehens durchzogen ist. In diesen Brüchen werden Ordnung und Logik des Unterrichts zwar unterlaufen, sie bleiben aber gleichsam stabil und werden von Lehrern wie Schülern bestätigt.

Videographische und ethnographische Ansätze sowie ihre phänomenologische Rahmung können zugleich für interkulturelle Perspektiven nutzbar gemacht werden. Aufmerksamkeit in chinesischen und deutschen Unterricht zu rekonstruieren heißt auch, die kulturelle Differenz zu thematisieren. In dieser Differenz soll fruchtbar gemacht werden, im Sinne einer gegenseitigen Befremdung und damit als Anregung, über Ordnungen der Aufmerksamkeit neu nachzudenken.

Die empirische Arbeit greift erstens auf die Methodologie der pädagogisch-phänomenologischen Videographie zurück (Brinkmann und Rödel 2017). Zweitens werden solche Schulen ausgewählt, die in Berlin als Partnerschulen der PSE fungieren oder mit denen die Abteilung Allgemeinen Erziehungswissenschaft im Rahmen unterschiedlicher Forschungsprojekte Forschungskooperationen aufgebaut hat. In Shanghai kommen die Ausbildungs- und Lehrschulen der ECNU in Frage. Auch hier gibt es eine lange Kooperation. Es besteht eine Institutspartnerschaft zwischen der ECNU Shanghai und dem Institut für Erziehungswissenschaften sowie eine lange Tradition in der Kooperation. Die ethnographischen Beschreibungen und Videosequenzen können im Team der Allgemeinen Erziehungswissenschaft in Datensitzungen interpretiert und analysiert werden. Hier existiert eine Unterstützungsstruktur, die inhaltlich auf Pluralisierung von Sinnzugängen, Diskussion der subjektiven und wissenschaftlichen Theorien sowie forschungspraktisch auf ergebnisorientierte Fokussierung auf die eigenen Fragestellung ausgerichtet ist.

Abgeschlossene Projekte:

Workshopreihe "Perspektiven Allgemeiner Erziehungswissenschaft: Methodologie - Reflexivität - Disziplinarität"

In Zusammenarbeit mit der Abteilung "Theorie und Empirie der Bildung und Erziehung" der Universität Wien.

Idee:

Die Workshopreihe versteht sich als Initiative zum internationalen Austausch über gegenwärtige wie grundlegende Fragestellungen, Motive und Problembereiche innerhalb der Allgemeinen Erziehungswissenschaft entlang der Achsen Reflexivität, Methodologie und Disziplinarität. Der Austausch soll nicht nur die Heterogenität allgemein-erziehungswissenschaftlicher Perspektiven auf diverse und für das Fach konstitutive Problemzusammenhänge sichtbar machen, sondern vor allem einen kontinuierlichen Prozess der Verständigung über gegenwärtig drängende Aufgaben allgmein-erziehungswissenschaftlichen Forschens ermöglichen. Die Veranstaltung wendet sich an Lehrende, Forschende und Studierende (Doktoratsstudierende, fortgeschrittene MA-Studierende und Absolventinnen und Absolventen) der Erziehungswissenschaft(en), die die Möglichkeit erhalten sollen, aktuelle Forschungsschwerpunkte und -methoden wie auch pragmatische Schlüsselfragen Allgemeiner Erziehungswissenschaft kennenzulernen, Wissensbestände zu vertiefen und den Dialog über Aufgaben und Bedeutung allgemein-erziehungswissenschaftlichen Arbeitens erweitern zu können.

Format:

Die Workshopreihe stellt eine Kooperation des Instituts für Bildungswissenschaft der Universität Wien mit dem Institut für Erziehungswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin dar und beginnt im Wintersemester 2013/14. Sie soll über das gesamte Studienjahr hinweg insgesamt viel Mal, abwechselnd in Wien und Berlin und an je zwei aufeinanderfolgenden Halbtagen stattfinden. Jeder der beiden Halbtage (à drei Stunden bzw. vier akademischen Stunden) wird durch einen kurzen Vortrag eines Gastredners/einer Gastrednerin aus dem eingeladenen Partnerinstitut und einer Respondenz (im Idealfall von Seiten der "Gastgeber/innen") eröffnet. Hinzu kommt ein halbtägiger Termin in Wien, der ohne die Berliner Gäste stattfinden und sich an den zeitlichen Möglichkeiten einer/s Gastlehrenden orientieren wird. Die Vorträge können und sollen als Möglichkeit verstanden werden, offene Fragen im Zusammenhang mit eigenen Forschungstätigkeiten zur Diskussion zu stellen; die Respondenz beinhaltet Rückfragen an den Vortrag und dessen kritische Kommentierung. Die geplante Responden macht es erforderlich, dass die Referate ca. 14 Tage vor dem Termin zur Verfügung gestellt werden.